![]()

请使用当前浏览器的「分享」功能

将页面发送至「微信」内打开

媒体支持方:湖北国际传播中心|OPEN HUBEI|湖北发布

项目起始时间: 2020.07.09

扫描二维码, 前往手机端进行支持

在安徽安庆召开的濒危小型鲸类保护生物学会议暨第九届两岸三地鲸类研究和保护研讨会上,基金会官宣了一个重磅消息——世界游泳冠军孙佳俊,正式成为咱们的中国鲸豚守护大使!

那个在巴黎奥运赛场上打破了美国40年垄断,助力中国队历史性夺冠;又在全运会赛场上为家乡劈波斩浪,拼尽全力的宜昌小伙儿,从此多了一个温暖而光荣的身份——中国鲸豚的守护者。

守护鲸豚,是一场长久的全民行动。“两岸三地鲸类研究和保护研讨会”自2005年创办以来,会议主题从最初单纯的鲸类保护逐步拓展至涵盖鲸类、鳍脚类、海龟类等在内的海洋濒危物种保护,并从生态系统层面探讨海洋生物多样性保护等主题,逐年吸引到世界各地的众多专家学者共同发力。

在每一届研讨会上,白鱀豚基金会的小伙伴们都会同与会的政府机构、科研院校、保护区和爱心企业代表深入交流,努力推动长江江豚、海洋江豚、中华白海豚和布氏鲸保护公益“种子”在沿江和沿海地区落地生根。

孙佳俊的加入,为鲸豚保护注入了新的活力,他一直在用自己的力量,让鲸豚保护走进更多人的视野。相信在他的带动下,会有更多人加入到鲸豚保护的行列中。

9月22日至27日,第五届世界生物圈保护区大会在杭州召开。以“塑造人与自然可持续的未来”为主题,在展示我国科技支撑生态文明建设重要成就的同时,也将积极推动全球生物多样性保护与可持续发展的进程。中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥,联合国教科文组织总干事阿祖莱,伊朗副总统兼生态环境保护组织主席安萨里,联合国教科文组织 “人与生物圈计划”秘书长安东尼奥・阿布雷乌等嘉宾出席开幕式。丁薛祥在开幕式致辞中提出四点建议,包括实行协调联动、强化科技支撑、注重统筹兼顾、坚持多边主义,为全球生态治理提供了中国思路。 9月23日,中国科学院水生生物研究所主办、武汉白鱀豚保护基金会承办的“中国鲸豚监测和保护技术”边会在杭州顺利召开。边会聚焦中国鲸豚保护实践,探讨技术创新,助力全球生物多样性保护。中国科学院院士、中国人与生物圈计划第六届国家委员会主席许智宏先生出席了边会,他指出:水生生物保护比陆生生物保护的难度更大,当下开展的以长江江豚为代表的研究和探索所积累的中国鲸豚保护经验具有重大意义,希望未来可以推广应用到全世界大江大河之中的更多濒危物种保护。突破生物多样性保护工作中所面临的困境和挑战,不仅要靠一线工作者和科研工作者,还需要社会各界力量共同努力。 中国科学院院士、中国人与生物圈计划第六届国家委员会主席 许智宏 第五届世界生物圈保护区大会执委会常务副主任、中国科学院水生生物研究所研究员、武汉白鱀豚保护基金会理事长王丁向与会嘉宾们介绍道,近年来在中国科学院水生生物研究所和白鱀豚保护基金会的技术推动下,在长江干流和洞庭湖、鄱阳湖江豚保护区和广东珠江口中华白海豚自然保护地水域建设了鲸类智慧监测预警平台,为长江江豚、中华白海豚和印太江豚的长期样地化监测和保护地生态环境质量及人为活动扰动评价等提供了非常好的技术路径。 第五届世界生物圈保护区大会执委会常务副主任、中国科学院水生生物研究所研究员、武汉白鱀豚保护基金会理事长 王丁 中国科学院水生生物研究所徐军副所长代表边会主办单位致辞,他介绍了水生所建所九十五年来“紧扣国家战略需求,推动科技创新与实践应用深度融合,为提升我国水生生物资源保护与可持续利用贡献智慧与方案”。为了拯救濒危长江江豚,经过近50年的努力,水生所成功构建了就地保护、迁地保护、繁育保护三位一体的综合性保护技术体系,实现了长江江豚自然种群止跌回升、迁地保护种群稳定增长,突破了二代江豚人工繁育,取得了显著的保护成效,为全球濒危淡水豚保护贡献了“中国经验”。 中国科学院水生生物研究所副所长 徐军 科学监测为鲸豚保护提供重要支撑 中国科学院水生生物研究所郑劲松研究员主持特邀报告环节。梅志刚研究员推介《河流鲸类智慧监测技术进展及应用》,聚焦长江江豚监测技术研发与应用,赋能全球小型淡水鲸类;南京师范大学陈炳耀教授报告《中国布氏鲸种群动态监测与保护展望》,分析我国沿海布氏鲸种群动态与保护需求;中国科学院深海科学与工程研究所李松海研究员演讲《鲸豚监测技术及其在南海鲸类研究中的应用》,阐述南海鲸类的监测技术应用与保护现状;王克雄研究员分享《水下声景与中华白海豚声学保护》,探讨东南沿海,尤其是珠江口水下声景现状,以及中华白海豚声学保护技术发展与应用。这些报告揭示了科技守护河流及海洋鲸类的“神秘面纱”。研究人员通过科学监测,建立数据库,在此基础上推演鲸类迁移规律,科学评定影响鲸类生存的威胁因素,进而形成并制定针对性、科学性的鲸类保护方案。 梅志刚(左上)陈炳耀(右上)李松海(左下)王克雄(右下)

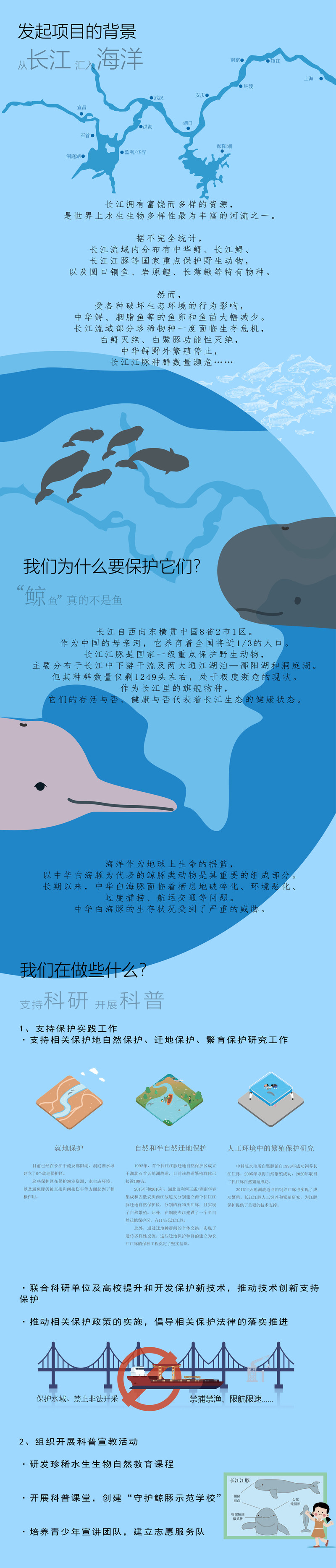

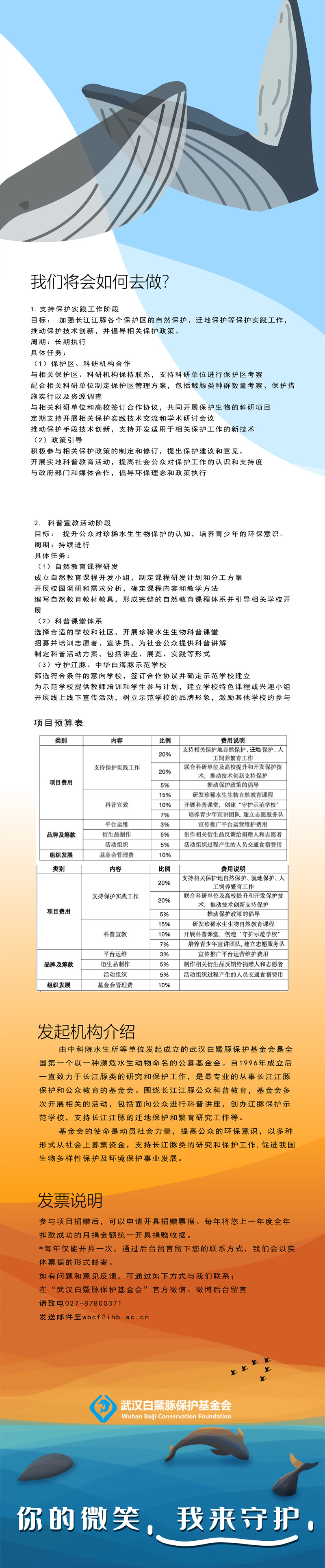

中国科学院院士桂建芳 启动仪式现场,中国科学院院士桂建芳作了通过《高科技渔业助力长江“十年禁渔”》主旨报告。2025年,长江十年禁渔迎来中期关键节点,长江鱼类资源保护取得良好成效,长江江豚自然种群数量止跌回升。这一成果充分印证了长江“十年禁渔”的深远意义与价值,也充分体现了科技创新在渔业发展中的重要作用。目前,通过“江豚保护出海”计划,水生所江豚保护技术体系和国家的保护政策及全民公益教育等“一揽子行动计划”正在向东南亚等国推广,我国作为世界第一水产大国,科技赋能渔业助力长江“十年禁渔”的中国经验也将继续引领全球渔业的方向。 湖北省农业农村厅副厅长李水彬 湖北省农业农村厅副厅长李水彬在讲话中强调,禁渔政策是保护江豚的“关键一招”,湖北省已联合多部门开展江豚野化放归试验,积极推动长江江豚“保护技术出海”,为亚洲及南美濒危小型鲸类保护提供新选项。现场,一段江豚在武汉城区江段跃出水面的视频引发热烈掌声,印证了“江豚重返城市”的生态复苏趋势。 中国科学院水生生物研究所党委副书记、纪委书记梁琼 中国科学院水生生物研究所党委副书记、纪委书记梁琼介绍了我国长江江豚保护技术体系研究与“江豚保护技术出海”的意义:实现“监测—迁地—繁育—野化—回归”的技术全链条闭环,是为长江江豚保护添加了一道新的安全绳。她表示,第五届“全民爱豚月”会汇聚各方力量,将共同推动长江江豚“中国经验”为世界小型鲸类的保护做出贡献。 湖北省高级人民法院审判委员会专职委员、二级高级法官刘建新 中国科学院水生生物研究所邱建松博士 长江中游和下游是长江江豚等珍稀濒危动物的重要栖息地,但作为全球船舶航运最繁忙的内陆河流,高强度航运会“挤压”长江江豚生存空间,其产生的水下噪声对长江江豚声呐探测和声通信会产生严重且持续的影响。中国科学院水生所邱建松博士,通过数千小时的声学监测,首次揭示了航运活动对江豚昼夜节律的深层影响。这项研究,为“黄金水道”如何与“微笑天使”保护和谐共存提供了科学标尺。 针对长江中下游船舶航运水下噪声问题、管控现状以及长江江豚保护的紧迫性,基金会提出 “听豚计划——宁静长江” 公益行动。该行动旨在充分掌握长江江豚自然保护区和关键栖息地航运噪声的状况,进一步评价这些水域水下声环境质量的变化及其对长江江豚的影响,提出并联合生态环境保护部门、自然保护区主管部门及管理部门,以及航运交通管理部门和航运部门,切实落地实施提升长江江豚栖息地声环境质量的措施。 武汉大学国家文化发展研究院 寇垠副教授 湖北省作为江豚保护的核心省份,汇聚了极为丰富的生态、科研以及公益资源,成功构建起全国最为完备的综合性保护网络,在江豚保护工作中占据着至关重要的地位。 作为2024年度湖北省长江文化保护传承弘扬研究课题成果,武汉白鱀豚保护基金会联合武汉大学国家文化发展研究院首次理论性提出长江江豚作为长江国家文化公园的文化符号,并系统提出长江江豚科教融合的发展路径。长江江豚具有深厚的生态、文化、传播、科教和经济价值,让长江江豚成为新时代武汉最具辨识度和传播力的城市IP,助力湖北和武汉成为长江国家文化公园建设的主战场和排头兵。 “追豚2.0”计划 活动现场,武汉白鱀豚保护基金会联合联想集团发布“追豚2.0”计划,宣布以创新科技助力全球濒危鲸豚保护。该计划将整合人工智能、水下声学监测等技术,构建长江江豚动态数据库,并为“一带一路”国家提供栖息地修复、联合监测等经验支持。 宣读《共建“爱豚之城”倡议书》 “碧烟芳树汉阳城,晴日江豚拜浪生。”千百年来,长江江豚与武汉城共生共荣。作为长江经济带核心城市,武汉肩负着守护“水中国宝”的历史使命。在“长江大保护”与“十年禁渔”战略的持续推进,“江豚重返武汉城区江段”的人与自然和谐场景正逐渐成为常态。 让长江江豚成为新时代武汉最具辨识度和传播力的城市IP,推动建设 “爱豚之城”。武汉市成立了长江江豚保护专班。 在活动上,武汉市农业局党组成员、副局长,武汉市农业综合执法支队党委书记、支队长吴建国,联合武汉市长江江豚保护利用专班单位宣读了《共建“爱豚之城”倡议书》! 第五届“全民爱豚月”正式启动 “全民爱豚月”凭借创新的科普模式与跨界协作机制,荣获 “湖北省十大科普活动”称号,已成为长江生态保护领域的标杆活动品牌。本届“全民爱豚月”将从爱豚之城——武汉出发,以“爱豚之城 跨越江海”主题陆续走进洪湖、石首、铜陵、南京、珠海等等6大“爱豚之城”,开展科学考察、江海鲸豚直播、科普进校园、中外高层对话等系列活动,以此引发全社会更广泛的关注、参与和支持。 5月28日,第五届“全民爱豚月”活动正式启动。本届活动以“爱豚之城,跨越江海”为主题,聚焦科技赋能、保护出海、全民参与三大方向,为全球濒危小型鲸类保护贡献“中国方案”。中国科学院院士桂建芳、农业农村部长江流域渔政监督管理办公室、湖北省农业农村厅等政府部门代表,科研机构、清净守护长江公益平台企业代表等,以及国际组织各界嘉宾近200人齐聚一堂,共同探讨长江江豚保护的新路径,推动中国生态保护经验走向世界。本届全民爱豚月启动仪式在武汉马哥孛罗酒店隆重举行,由中国科学院水生生物研究所和武汉市农业农村局共同指导,武汉白鱀豚保护基金会主办。

5月28日,第五届“全民爱豚月”活动正式启动。本届活动以“爱豚之城,跨越江海”为主题,聚焦科技赋能、保护出海、全民参与三大方向,为全球濒危小型鲸类保护贡献“中国方案”。中国科学院院士桂建芳、农业农村部长江流域渔政监督管理办公室、湖北省农业农村厅等政府部门代表,科研机构、清净守护长江公益平台企业代表等,以及国际组织各界嘉宾近200人齐聚一堂,共同探讨长江江豚保护的新路径,推动中国生态保护经验走向世界。本届全民爱豚月启动仪式在武汉马哥孛罗酒店隆重举行,由中国科学院水生生物研究所和武汉市农业农村局共同指导,武汉白鱀豚保护基金会主办。

微信扫一扫,前往手机端进行支持

谢谢您!作为长江流域的人民,长江是我们的母亲河,只有人与自然和谐共生,自然生态才能越来越好!

2023-10-20

微信扫一扫,前往手机端进行支持

![]()

请使用当前浏览器的「分享」功能

将页面发送至「微信」内打开

微信扫一扫,前往手机端进行支持

谢谢您的支持和信任!爱心并不在多与少,您的了解和关注已经是对濒危水生哺乳动物的最大支持!

2024-03-05